Kapitel 39

Navigation Kursbuch für Kursmitglieder und Moderator/innen

Startseite - Kurzinfo zum Bibelkurs - Ausführlichere Information zum Bibelkurs - Inhaltsverzeichnis des Kursbuchs - Kapitel 2 - Kapitel 6 - Kapitel 7 - Kapitel 18 - Kapitel 31 - Kapitel 39 - Hermann Mahnke

Navigation Handbuch für Moderator/innen

Kursverlauf und Inhaltsverzeichnis - Treffen 4 mit den Kapiteln 6 + 7 - Überblick über Kapitel 6 +7

39. Paulus und seine korinthische Gemeinde nach dem 1. und 2. Korintherbrief [und Philemon]

Bibelleseplan: 1Kor 1–16

l Lesen Sie 1Kor 1–16. Schauen Sie vor dem Lesen in die „Inhaltsübersicht“ der LB vor 1Kor 1. – Der 1Kor ist ein „Sammelsurium“ von ganz unterschiedlichen Themen, wie Sie bemerken werden, wenn Sie einmal nur die Überschriften über den einzelnen Abschnitten des Briefes nacheinander durchlesen. Dennoch ist der größte Teil der verschiedenartigen Themen von derselben Problematik bestimmt, die sich wie ein roter Faden durch den gesamten 1Kor hindurchzieht. Vielleicht entdecken Sie dieses Hauptproblem beim Lesen des 1Kor.

l Schauen Sie sich nach dem Lesen des 1Kor noch einmal die Bemerkungen zum 2Kor in Kapitel 37.3b S. 255f. an.

Wichtiger Hinweis für Sie, wenn Sie Kapitel 39 gleich lesen wollen: Kapitel 39 ist für Menschen geschrieben, die die oben im „Bibelleseplan" angegebenen Texte gelesen und dabei auf bestimmte Sachverhalte geachtet haben. Sie werden Kapitel 39 in der Erwartung lesen, dass ihnen die gelesenen Bibelabschnitte und -texte erläutert und vertieft werden. Ohne diese vorausgehende Bibellektüre bleiben die Ausführungen von Kapitel 39 theoretisch und blass.

39.1 Paulus in Korinth

a) Die Stadt Korinth

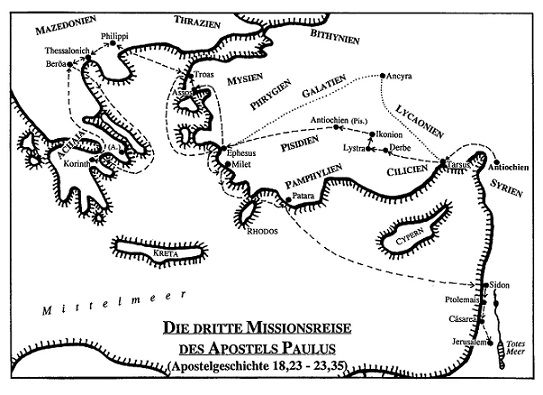

Korinth, zur Zeit des Paulus sehr viel größer als Athen, war ein Schnittpunkt des Ost-West-Handels (s. die Karte zur 3. Missionsreise des Paulus auf S. 273). Im Jahre 146 v. Chr. wurde die Stadt von den Römern total zerstört, doch 44 v. Chr. auf Geheiß von Gaius Julius Cäsar wieder aufgebaut und u.a. mit Veteranen (= aus dem aktiven Dienst entlassenen Soldaten) besiedelt. Ab 27 v. Chr. wurde Korinth Sitz des Statthalters der römischen Provinz Achaia. Schnell gelangte die Stadt wieder zu neuer wirtschaftlicher Blüte. Die Tatsache, dass Korinth keine „gewachsene“ Stadt war (Mischbevölkerung von Römern, Griechen und Orientalen), und die besondere Situation einer Hafenstadt trugen dazu bei, dass die Stadt in der Antike im Ruf großer Sittenverderbnis stand (das von den mit Korinth konkurrierenden Athenern gebrauchte Verb „korinthiazesthai“ bedeutete etwa „verkuppeln“, „käufliche Liebe pflegen“ oder „Unzucht treiben“).

Abgesehen von den Einnahmen einer Hafenstadt lebten die Korinther vom Töpfereigewerbe, von der Metallverarbeitung und von der Teppichweberei. Das religiöse Leben der Stadt stand in Blüte. Verehrt wurden in Korinth zur Zeit des Paulus Zeus, Apollon, Athene, Tyche, Demeter und ihre Tochter Kore, Poseidon, Asklepios, die ägyptischen Götter Isis und Serapis und der römische Kaiser. „Von den Anhängern der alten griechischen Kulte über die Mysterien bis zu den orientalischen Religionen gab es ... in Korinth in religiöser Hinsicht fast alles, was die Welt damals in dieser Hinsicht zu bieten hatte“ (I. Broer, Einleitung in das NT. Studienausgabe, Würzburg 2006 S. 356).

b) Paulus gründet die Gemeinde von Korinth

Nachdem Paulus in Athen ohne größeren Erfolg geblieben war (Apg 17,16–34; 18,1), kam er wahrscheinlich am Ende des Jahres 49 n. Chr. nach Korinth (s. die Übersicht auf S. 257). Von einem solchen Knotenpunkt versprach er sich positive Wirkungen für die Verbreitung des Evangeliums. Nach Apg 18,11 blieb Paulus eineinhalb Jahre in Korinth. Es entstand eine große, vielschichtige Gemeinde, bestehend aus Sklaven (1Kor 7,21–22; 12,13), einfachen Bevölkerungsgruppen (1,26–28) und auch einigen Begüterten (1,16; 11,22; auch der „Stadtkämmerer“ Erastus [Röm 16,23] gehörte der korinthischen Oberschicht an). Die meisten waren ehemalige Heiden (1Kor 12,2), einige auch Judenchristen (12,13; vgl. 16, 19 mit Apg 18, 2–4.8). Juden, die die christliche Botschaft ablehnten, versuchten Paulus nach seinem erfolgreichen Wirken in Korinth vor dem römischen Statthalter Gallio anzuklagen, jedoch ohne Erfolg (18,12–17; s. Kapitel 37.4 S.256f.). Dennoch machte sich Paulus wenig später aus eigenem Antrieb auf den Rückweg zur Basisgemeinde seiner Missionsarbeit in Antiochien in Syrien (18,18–22; s. die Karte zur 2. Missionsreise auf S. 258). Nach Paulus kam dann der schriftgelehrte alexandrinische Judenchrist Apollos nach Korinth (18,24 bis 19,1a) – mit Wissen und Willen des Paulus (1Kor 3,4–8; 16,12).

39.2 Paulus schreibt den 1Kor

a) Der Anlass des 1Kor

Den 1Kor schrieb Paulus in Ephesus im Frühjahr des Jahres 55 n. Chr. (1Kor 16,8). Die Veranlassung des Briefes ist klar: Zum einen hat Paulus durch „Leute der Chloë“ (1,11; gemeint sind wohl Sklaven, die zum Haus der begüterten Frau Chloë gehörten) Kenntnisse über Missstände in der Gemeinde erhalten: über Spaltungen und Streit in der Gemeinde (1,1 bis 4,21), über einen Vorfall von Blutschande (5,1–13), über Streitigkeiten von Christen vor heidnischen Gerichten (6,1–9) und über die Gewohnheit einiger Gemeindemitglieder, Prostituierte aufzusuchen (6,12–20).

Zum anderen haben die Korinther Paulus einen Brief geschrieben (1Kor 7,1a; die in 16,17 namentlich erwähnte Abordnung hat Paulus den Brief überbracht), in dem sie ihm eine ganze Reihe von Fragen stellten, die in 1Kor 7,1, in 8,1, in 12,1 und in 16,1 durchschimmern. Die Korinther hatten Fragen zur Ehe und zur Ehelosigkeit (Kap. 7), zum Leben in einer heidnischen Umwelt (Kap. 8), zu den Geistesgaben (Kap. 12–14) und zur Geldsammlung für bedürftige Christen in Jerusalem (16,1–4).

Schließlich kommt Paulus in 1Kor 9 auf seinen bereits zu diesem Zeitpunkt in Korinth umstrittenen apostolischen Dienst zu sprechen (1Kor 9,3; s. auch Kap. 4) und in 1Kor 10–11 auf gottesdienstliche Probleme der Gemeinde. Dem von den Korinthern an Paulus geschriebenen Brief geht ein verschollener Brief des Paulus an die Korinther voraus, in dem Paulus bereits schon einmal sexuelle Fragen besprochen hatte (5,9).

b) Der „rote Faden“ im 1Kor

Dem Anlass des Briefes entsprechend (Nachrichten von „Leuten der Chloë“ – briefliche Fragen der Korinther an Paulus) werden sehr unterschiedliche Probleme und Fragen nacheinander behandelt. Dennoch zieht sich wie ein „roter Faden“ durch fast alle Einzelfragen des 1Kor ein und dasselbe Problem hindurch: Die Überbewertung des geistig-geistlichen und die Minderbewertung des materiell-körperlichen Lebens. Vorformen der religiösen Strömung der „Gnosis“ (= „Erkenntnis“ [s. Kapitel 35.4b S. 233]) begegnen uns in Korinth:

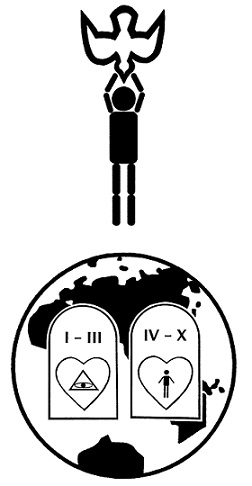

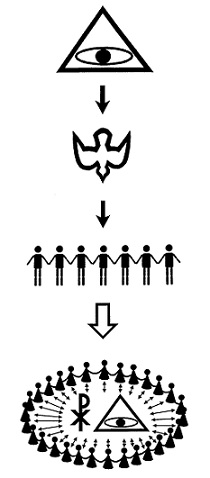

Viele korinthische Christen lebten in dem stolzen Bewusstsein, vom Heiligen Geist – er wurde bei der Taufe verliehen (1Kor 12,13) – erfüllt (z.B. 14, 37) und dadurch vollkommen erlöst zu sein (das meint 4,10). Geistliche „Erkenntnis“ (8,1.7.10–11; 12,8; 13,2.8) und Weisheit (vgl. Kap. 1–2) wurden von den korinthischen „Geistbegabten“ angestrebt. Insbesondere schätzten sie die Zungenrede (Kap. 14), weil sie ihnen als spürbarer Beweis dafür galt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein („Zungenrede ist ekstatisches Reden in religiöser Ergriffenheit, das sich in für Außenstehende unverständlichen Lauten äußert; þ „Zunge, Zungenrede“ in LB-Sach- und Worterklärungen). Sie legten höchsten Wert auf ihre Freiheit, die sie „im Geiste“ von und in dieser Welt hatten (6,12; 10,23). Eine Fehleinschätzung des Wirkens des Heiligen Geistes und seiner Bedeutung für das Glaubensleben und die Erlösung eines Christen steht hinter allen korinthischen Problemen, wie es die Abbildung „Die ‚Geistbegabten’ in Korinth“ zum Ausdruck bringen will: Die korinthischen „Geistbegabten“ hatten vom irdisch-christlichen Leben in Gottes- und Nächstenliebe „abgehoben“ und meinten, durch den Heiligen Geist bereits vollkommen erlöst zu sein.

Viele korinthische Christen lebten in dem stolzen Bewusstsein, vom Heiligen Geist – er wurde bei der Taufe verliehen (1Kor 12,13) – erfüllt (z.B. 14, 37) und dadurch vollkommen erlöst zu sein (das meint 4,10). Geistliche „Erkenntnis“ (8,1.7.10–11; 12,8; 13,2.8) und Weisheit (vgl. Kap. 1–2) wurden von den korinthischen „Geistbegabten“ angestrebt. Insbesondere schätzten sie die Zungenrede (Kap. 14), weil sie ihnen als spürbarer Beweis dafür galt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein („Zungenrede ist ekstatisches Reden in religiöser Ergriffenheit, das sich in für Außenstehende unverständlichen Lauten äußert; þ „Zunge, Zungenrede“ in LB-Sach- und Worterklärungen). Sie legten höchsten Wert auf ihre Freiheit, die sie „im Geiste“ von und in dieser Welt hatten (6,12; 10,23). Eine Fehleinschätzung des Wirkens des Heiligen Geistes und seiner Bedeutung für das Glaubensleben und die Erlösung eines Christen steht hinter allen korinthischen Problemen, wie es die Abbildung „Die ‚Geistbegabten’ in Korinth“ zum Ausdruck bringen will: Die korinthischen „Geistbegabten“ hatten vom irdisch-christlichen Leben in Gottes- und Nächstenliebe „abgehoben“ und meinten, durch den Heiligen Geist bereits vollkommen erlöst zu sein.

39.3 Paulus bespricht im 1Kor Probleme und Fragen der Gemeinde von Korinth

a) Spaltungstendenzen innerhalb der Gemeinde (1Kor 1,10 bis 4,21)

Die „Geistbegabten“ beriefen sich auf geistliche Autoritäten wie Paulus, Apollos und Kephas = Petrus (1Kor 1,11–12; vielleicht wurde die Berufung auf „Christus“ von Paulus im ironischen Sinn selber hinzugefügt, um das Prahlen mit geistlichen Führern ad absurdum zu führen), wobei sie sich selber mit ihrem „geistlichen Vater“ aufwerteten. Paulus rückt dieses Denken zurecht: „Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft?“ (1,13). Paulus, Apollos und andere sind nur Diener, durch die Gott segensreich wirkt (3,4–8)

Gerade in ihrer Prahlerei mit geistlichen Führern erweisen die nach Weisheit strebenden „Geistbegabten“, wie menschlich und ungeistlich sie denken (vgl. 1Kor 2,12–14). Sie werden von Paulus darum auf die wahre göttliche Weisheit hingewiesen, das „Wort vom Kreuz“ (1,18): „Denn die Juden fordern Zeichen (= Glaubensbeweise) und die Griechen (= Heiden) fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1,22–24).

Wenn sich schon jemand „rühmen“ will, dann rühme er sich dieses Herrn, nicht aber seiner eigenen Weisheit (1Kor 3,18) und auch nicht seines geistlichen Lehrers (3,18–23). Paulus weist die zerstrittenen Gemeindegruppen auf Gottes Weisheit und Gottes Geist hin, die ihnen zu erkennen helfen, was ihnen mit ihrem Glauben von Gott geschenkt ist (2,12 in 2,6–16).

b) Ein Fall von Blutschande (1Kor 5,1–13)

Als Erlöste fühlten sich die „Geistbegabten“ über die irdisch-materielle Welt erhaben. Darum berührte sie etwas so „Nebensächliches“ wie ein Fall von Blutschande – ein junger Mann verkehrt mit seiner Stiefmutter geschlechtlich – nicht (1Kor 5,1). Paulus warnt: Wenn dergleichen in der Gemeinde geduldet wird, macht die Verantwortungslosigkeit in der Gemeinde Schule. Die geistliche Überheblichkeit (5,2) hat die „Geistbegabten“ blind gemacht: „Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert?“ (5,6).

c) Christen streiten vor heidnischen Gerichten (1Kor 6,1–11)

Paulus wirft den „Geistbegabten“ Inkonsequenz vor. Auf der einen Seite meinten sie, über die Dinge des „normalen“ Lebens erhaben zu sein (s.o.). Auf der anderen Seite nahmen sie ihre irdischen Angelegenheiten so ernst, dass sie in Rechtsstreitigkeiten sogar vor heidnische Gerichte gingen. Dieses Verhalten billigt Paulus nicht: „Wenn ihr nun Rechtshändel über diese Dinge [des gewöhnlichen Lebens (s. 1Kor 6,3b)] habt, so setzt ihr gerade solche, die in der Gemeinde nichts gelten (= die Heiden), zu Richtern ein. Zur Beschämung sage ich es euch. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte?“ (6,4–5). Paulus weist die korinthische Gemeinde auf einen noch ganz anderen Weg hin, den Weg des Verzichts: „Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun?“ (6,7; vgl. Mt 5,38–41; 1Petr 3,9).

d) Warnung vor sexueller Zügellosigkeit (1Kor 16,12–20)

Die „Geistbegabten“ lebten nach der Parole: „Alles ist mir erlaubt“ (1Kor 6,12; 10, 23). Weil es allein auf das „Geistliche“ ankam, waren körperliche Angelegenheiten gleichgültig (s. Kapitel 35.4b S. 33). Körperliche Triebbefriedigung wie etwa der geschlechtliche Verkehr mit Prostituierten berührten das geistliche Leben nicht. Paulus argumentiert vom ganzheitlichen alttestamentlichen Verständnis des Menschen her (s. Kapitel 12.1 S. 54f.): „Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne! Oder wisst ihr nicht: wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr [1Mose 2,24] ... Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht [mehr] euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott [auch] mit eurem Leibe“ (1Kor 6,15–20), indem ihr verantwortungsvoll mit ihm umgeht.

e) Fragen zur Ehe (1Kor 7,1–40)

Andere „Geistbegabte“ verachteten die Körper, Seele und Geist umfassende Lebensform der Ehe mit ihrer sexuellen Komponente als etwas zu Irdisches (1Kor 7,3–5). Weder empfiehlt Paulus die Ehe noch lehnt er sie ab. Aber alles, was er in Ehefragen sagt, das sagt er unter dem Gesichtspunkt, dass Christus bald wiederkommt (s. Kapitel 37.2d S. 254): „Das sage ich aber, liebe Brüder (= Geschwister): Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine ... und die kaufen, als behielten sie es nicht ... Denn das Wesen dieser Welt vergeht“ (7,29–31). Weil das Ende nahe ist, ist es auch nicht nötig, wie damals üblich eine Jungfrau zu verheiraten. Wer es aber dennoch für richtig hält, der soll ihr einen Mann suchen (7,25–38). Gerade in diesem Kapitel wird deutlich, wie wenig einengend Paulus die Gemeinde leitet.

Mit der Naherwartung zusammen hängt auch der Ratschlag, jeder möge in seinem Stande bleiben, sei er nun Sklave oder Freier (1Kor 7,17–24). Der Sklave darf sich als „Freigelassener des Herrn“ betrachten, während der Freie sich als „Sklave Christi“ ansehen soll (7,22: „Knecht“ = „Sklave“; s. auch Phlm 8–17.20–21 und u. S. 273).

f) Christliche Freiheit (1Kor 8–9; 10,14 bis 11,1)

In Korinth wurden zahlreiche Götter (s.o.) u.a. auch mit Opfern verehrt. Den mit religiösen Riten geschlachteten Opfertieren wurden bestimmte Teile entnommen und auf dem Opferaltar verbrannt. Sofern ihr Fleisch nicht im Kultmahl verzehrt wurde, wurde es auf dem Markt zum Verkauf angeboten. Im Verzehren dieses Götzenopferfleisches (þ „Götzenopferfleisch“ in LB-Sach- und Worterklärungen) demonstrierten die „Geistbegabten“ ihre Freiheit, die sie aufgrund der Erkenntnis gewonnen hatten, dass es nur einen Gott gibt (1Kor 8,4). Weil es keine Götzen gibt, konnte man ruhig auch Götzenopferfleisch essen (8,1–6). „Alles ist mir erlaubt“ (6,12; 10,23).

Paulus ernüchterte die „Geistbegabten“: „Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf“ (1Kor 8,1). Ihnen fehlte es an Liebe. Mit ihrem Verhalten wurden sie jenen Mitchristen zum Fallstrick, die Skrupel hatten, dieses Fleisch zu essen. Sie wurden vermutlich sogar von den „Geistbegabten“ zum Essen dieses Fleisches etwa bei Einladungen oder anlässlich von Kultmahlzeiten verführt, wodurch ihr sensibles Gewissen verletzt wurde (1Kor 8,7–12). Paulus schreibt: „Darum, wenn Speise meinem Bruder [oder meiner Schwester] Anstoß bereitet, will ich nie mehr Fleisch essen“ (8,13). Freiheit ja, aber nicht um jeden Preis, sondern in verantwortlicher Liebe gelebt – und damit auch in der Bereitschaft zum Verzicht auf die Freiheit. Das ist echte christliche Freiheit.

Vom Verzichtgedanken ist auch 1Kor 9,1–23 geprägt, wo Paulus von seinem Lebensunterhalt als Apostel spricht. Er verzichtet freiwillig auf seinen Lohn für die Ausrichtung des Evangeliums, um dem Evangelium zu dienen (1Kor 9,12.22-23; er möchte z.B. nicht mit auf ihren Vorteil bedachten Wanderpredigern verwechselt werden: s. Kapitel 38.3b S. 261f.).

In Kap. 10 kehrt Paulus zur Götzenopferfleischproblematik zurück (1Kor 10,14 bis 11,1) und schließt den Abschnitt mit einem die Kap. 8–10 verbindenden Wort: „Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allen Dingen zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel wie ich dem Beispiel Christi“ (10,32 bis 11,1). Meine Freiheit lebe ich dann verantwortungsvoll, wenn ich nicht nur von mir her, sondern auch von meinem Nächsten her zu denken lerne. Das Beispiel der Liebe Christi bewegt mich zu solchem Verhalten (s. Phil 2,5–11 und z.B. Lk 23,34).

g) Gottesdienstliche Fragen (1Kor 11,2–34)

Das Verhalten von Männern und Frauen im Gottesdienst (1Kor 11,2–16)

Die „Geistbegabten“ kümmerten sich wenig um „äußere Dinge“ wie Sitten und Ordnungen im Gottesdienst. Ihnen war allein das spürbare Wirken des Heiligen Geistes wichtig. Mit seinen den damaligen Sitten entsprechenden Anordnungen und ihren uns nur schwer nachvollziehbaren Begründungen – die Frau soll verschleiert im Gottesdienst erscheinen und der Mann sein Haar kurz tragen – stellt Paulus die „Geistbegabten“ wieder „in die Welt“. Nicht Höhenflüge des Geistes unter Missachtung allgemein anerkannter Sitten, sondern ihre Beachtung um der Liebe willen und um keinen unnötigen Anstoß zu erregen – das wollte Paulus den Korinthern zu verstehen geben (s. auch 14,40). Dieser Grundsatz gilt immer; die Sitten ändern sich.

Unverantwortliches Verhalten beim Abendmahl (1Kor 11,17–34)

Die „Geistbegabten“ meinten, dass sie im Geiste bereits vollkommen erlöst sind (1Kor 4,10; s.o. und s.u.). Das Abendmahl feierten sie deswegen wie ein „Mahl der Seligen“ mit Trunkenheit und Völlerei; sie nahmen dabei keine Rücksicht auf ärmere Gemeindeglieder, die in ihrer Armut von ihrem Verhalten beschämt wurden (1Kor 11,21–22). So verstieß dieses Verhalten gegen den Geist der Liebe, soll doch die Liebe Christi, seine Hingabe für uns Menschen am Kreuz, im Abendmahl selber und in der Gemeinschaft der das Abendmahl Feiernden erfahrbar werden. Auch kann, wer betrunken ist, das Abendmahl nicht mehr von gewöhnlicher Speise unterscheiden. Er isst und trinkt sich darum Leib und Blut Christi „zum Gericht“ (11,29). Rücksichtsvolle Liebe wird den Missstand überwinden: „Darum, meine Brüder (= Geschwister), wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Hungert jemand, so esse er daheim“ (11,33–34).

39.4 Die Antworten des Paulus auf die Probleme der Gemeinde

a) Von den Geistesgaben (1Kor 12,1–31)

Paulus bestreitet den „Geistbegabten“ weder den Heiligen Geist noch seine Gaben, doch will er, dass sie die Geistesgaben richtig bewerten. Zunächst macht er deutlich, dass die unterschiedlichen Gaben (1Kor 12,8–11) vom dreieinigen Gott (12,4–6) den Glaubenden „zum Nutzen aller“ (= der gesamten Gemeinde [12,7]) gegeben sind und nicht zur persönlichen Aufwertung einzelner Christen. Die von den Korinthern hoch geschätzte ekstatische Zungenrede – für sie eine Art „Glaubensbeweis“, dass sie den Heiligen Geist haben und erlöst sind – nennt Paulus mit Absicht an letzter Stelle, um der Überbewertung dieses Phänomens entgegenzutreten (Kap. 14; s.u.).

Im Abschnitt über die Kirche als Leib Christi (1Kor 12,12–31) macht Paulus deutlich, dass der Leib vieler unterschiedlicher Glieder bedarf, und dass kein Glied sich über ein anderes erhaben dünken soll. Die „Geistbegabten“ standen in der Gefahr, sich für vollkommener zu halten als jene Christen, bei denen die Wirkungen des Heiligen Geistes nicht so spürbar in Erscheinung traten (s. 4,7). „Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten; und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre“ (12,22–23). Nicht alle sind Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Krankenheiler, Hilfeleistende, Gemeindeleiter oder Zungenredner. Jeder soll an seinem Platz mit seinen Gaben Glied des Leibes Christi (= Teil der Gemeinde Jesu Christi) sein, ohne andere zu verachten oder sich selber minderwertig zu fühlen (12,27–30).

b) Das „Hohelied der Liebe“ (1Kor 13,1–13)

b) Das „Hohelied der Liebe“ (1Kor 13,1–13)

Paulus schließt das Kapitel über die Gaben des Heiligen Geistes mit den Worten ab: „Strebt nach den größeren Gaben!“ (1Kor 12,31). Damit meint er auf keinen Fall die Zungenrede (12,31 steht im Gegensatz zu 12,30) oder sonstige aufsehenerregende Geistesäußerungen (s. auch 14,1–4). Als anzustrebende Geistesgabe und als wahrhaft christlichen Lebensweg stellt Paulus den Korinthern die Liebe vor Augen, deren Wesen er in 1Kor 13 beschreibt. „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns [bei der Taufe (12,13)] gegeben ist“ (Röm 5,5). Der Heilige Geist ist vor allem Grund und Kraft für ein verantwortliches christliches Leben in der Liebe zu Gott und dem Nächsten (6,3–4; Gal 5,22–25).

Alle bislang im 1Kor behandelten Probleme löste Paulus so, dass er die Gemeinde auf die fehlende Liebe untereinander hinwies. Jetzt sagt er es direkt: ‚Wenn ich in Zungen rede oder aus Eingebung im Heiligen Geist, wenn ich alle Geheimnisse wüsste und reich an Erkenntnis wäre, wenn ich unerschütterlichen Glauben hätte und opferbereit bis zur Hingabe meines Lebens wäre: ohne Liebe nützt das alles nichts’ (1Kor 13,1–3.4–7). Alle Gnadengaben (s. 12,7–11) sollen in der Grundhaltung der Liebe ausgeübt werden „zum Nutzen aller“ (12,7).

Den sich „weise“ (1Kor 3,18) und „erkenntnisreich“ (8,1) dünkenden „Geistbegabten“ fehlt es an der Liebe, in der sich der Glaube auswirkt (s. Gal 5, 6b; Lk 10,25–28.29–37). Die sich für bereits erlöst haltenden Korinther muss Paulus auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen. „Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen; dann aber [im vollendeten Reich Gottes] werden wir Gott völlig kennen“ (1Kor 13,12.10 Gute Nachricht Bibel). Die Korinther müssen bescheidener werden. Der „Weg“ (12,31) zur Bescheidenheit ist die Liebe (13,13).

c) Die Problematik der Zungenrede (1Kor 14,1–40)

Nach diesem „Hohelied der Liebe“ des NT kehrt Paulus zur Problematik der Zungenrede zurück. Er diffamiert die Zungenrede nicht, doch hält er sie für etwas Nebensächliches. Wer in Zungen redet, redet nur für Gott; denn niemand versteht ihn (1Kor 14,2), weder die Gläubigen noch die Nichtchristen (14,9.16). Nichtchristen müssen ja geradezu denken, dass die Gemeinde von Sinnen ist, wenn alle in Zungen reden (14,23). Besser ist das verständliche prophetische Reden aus Eingebung als die Zungenrede (14,4–5.24–25): „Wenn du Gott lobst im Geiste, wie soll der, der als Unkundiger dabeisteht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein; aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber [nur] fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in Zungen“ (14,16–19). Vom Gedanken der Liebe her wird klar: Die Zungenrede dient der eigenen Frömmigkeitsbestätigung (= „Glaubensegoismus“), nicht aber der Erbauung der Gemeinde (14,2.4.6–14.26–28), woran die Liebe interessiert ist.

1Kor 14,33b–35 steht im Widerspruch zu 11,5, wo die Frau wie der Mann (11,4) aus Eingebung reden oder auch öffentlich beten kann. Entweder sind diese Verse von einem anderen als Paulus später in den 1Kor eingefügt worden, etwa von einem Christen jüdischer Herkunft (vgl. 1Tim 2,11–15). Oder es ist in 14,33b allein an störendes Verhalten „geisterfüllter“ Frauen (vgl. 1Kor 14,37) im Gottesdienst gedacht, das Paulus abstellen möchte. 14, 33b ist ja eingerahmt von 14,33a und 14, 40, wo Paulus anmahnt, dass es im Gottesdienst „ordentlich“ zugehen möge.

d) Das „Hohelied der Hoffnung“ (1Kor 15,1–58)

Für die „Geistbegabten“ war mit ihrem Glauben, mit der Gabe des Heiligen Geistes und seinen Wirkungen das Heil Gottes schon jetzt voll verwirklicht: „Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht schon ohne uns?“ (1Kor 4, 8; zu „satt sein“ und „herrschen“ s. Lk 22,28–30: beide Aussagen sind Bilder für das Leben im vollendeten Reich Gottes; s. Offb 3,21). Darum leugneten die „Geistbegabten“ die zukünftige Auferstehung der Toten (1Kor 15,12). Im Geiste fühlten sie sich bereits auferstanden und vollendet: Ihre erlöste Seele würde nach dem Tode den minderwertigen Körper (s.o.) verlassen und zu Gott kommen, während der Körper verging.

Für die „Geistbegabten“ war mit ihrem Glauben, mit der Gabe des Heiligen Geistes und seinen Wirkungen das Heil Gottes schon jetzt voll verwirklicht: „Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht schon ohne uns?“ (1Kor 4, 8; zu „satt sein“ und „herrschen“ s. Lk 22,28–30: beide Aussagen sind Bilder für das Leben im vollendeten Reich Gottes; s. Offb 3,21). Darum leugneten die „Geistbegabten“ die zukünftige Auferstehung der Toten (1Kor 15,12). Im Geiste fühlten sie sich bereits auferstanden und vollendet: Ihre erlöste Seele würde nach dem Tode den minderwertigen Körper (s.o.) verlassen und zu Gott kommen, während der Körper verging.

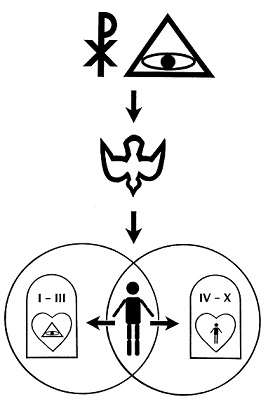

Der ganzheitlich (s.o.) denkende Paulus musste sie ernüchtern, indem er ihnen die Auferweckung Jesu (1Kor 15,1–11) als Grund der Hoffnung für unsere ganzheitliche zukünftige Auferweckung bezeugte (15,12–34): Noch leben wir im „natürlichen“ und nicht im „geistlichen Leib“; den „geistlichen Leib“ erhalten wir bei der Auferweckung der Toten (15,35–49, s. bes. V. 42–46). Das Heil, die Vollendung liegen also in der Zukunft des dann offenbaren Reiches Gottes, wenn Gott „alles in allem“ sein wird (15,28 [unterer Kreis der Abbildung]). Mit dem „Hohelied der Hoffnung“ wollte Paulus die „Geistbegabten“ vor einer unangemessenen Überhöhung der unvollkommenen Gegenwart und auch ihrer Geisteserfahrungen befreien (15, 35–56; s. auch 13,10.12). Der Heilige Geist ist ein „Unterpfand“ – im Bilde gesagt eine „Anzahlung“ (2Kor 1,22; 5, 5–10). Doch steht die zukünftige Erlösung (großer Pfeil zum einst offenbaren Reich Gottes) – im Bilde gesagt die „Auszahlung der ganzen Summe“ – noch aus (s. auch Röm 8,10–11.23; Eph 1,13–14).

39.5 Belastung und Heilung des Verhältnisses zwischen den Korinthern und Paulus

a) Erfolg des 1Kor?

Der 1Kor zeigt ein schweres Problem auf. Die korinthische Gemeinde war von einem Geistesenthusiasmus erfasst. „Geistbegabte“ überschätzten ihre Möglichkeiten und fühlten sich schon völlig erlöst (s. auch 2Kor 5,7: „wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“ und. dazu Röm 8,24; 1Kor 13,12; Offb 22,3b–4); jedoch fehlte ihnen das Zeichen wirklicher Erlösung: die Liebe (s.o.). Sie vernachlässigten die Verantwortung für ihr irdisches Leben (s.o.) und die Rücksichtnahme auf andere Gemeindeglieder (s.o.). Wie der 1Kor schon ahnen lässt (1Kor 4,17–21; 16,10–11) und der 2Kor zeigt, ist es Paulus nicht gelungen, mit dem 1Kor die schwierige korinthische Problematik zu überwinden.

Der 2Kor spiegelt das weitere Geschehen zwischen Paulus und seiner korinthischen Gemeinde wider (s. Genaueres in Kapitel 37.3b S. 255f.). Die bereits in 1Kor 4,18–21 und 1Kor 9 erkennbaren Spannungen zwischen der Gemeinde und ihrem Gründungsapostel verschärften sich noch bis dahin, dass Paulus einen persönlichen Besuch in Korinth nach kurzer Zeit abbrach, als er von einem Gemeindeglied empfindlich gekränkt wurde (2Kor 2,3–11; 7,12; s.u.). Mit Hilfe des „Tränenbriefes“ (2Kor 10–13; etwa im Sommer 55 n. Chr.) und eines Besuchs des Titus (7,5–9) gelang es, das zerrüttete Verhältnis der Gemeinde zu Paulus wieder zu heilen (7,10–16). Daraufhin schrieb Paulus den „Versöhnungsbrief“ (2Kor 1–9; etwa im Herbst 55 n. Chr.).

b) Judenchristliche Missionare entfremden die Korinther von ihrem Gründungsapostel

Nachdem Paulus die korinthische Gemeinde im Sommer des Jahres 51 n. Chr. verlassen hatte (s. die Übersicht auf S. 257), kamen judenchristliche Missionare aus Jerusalem (1Kor 1,12) in die korinthische Gemeinde. Mit ihrer Bevorzugung des Apostels Petrus (1,12: Petrus [= Kephas] war wohl selber nicht in Korinth) werden sie die Gemeinde schon früh gegen Paulus aufgebracht haben, so dass er bereits im 1Kor sein Apostolat bzw. seine Amtsführung verteidigen musste (4,1–5.18–21; 9,1–27). Auch der schriftgelehrte Judenchrist Apollos aus Alexandrien (Apg 18,24–28) hat nach dem Weggang des Paulus in Korinth gewirkt (1Kor 1,12; 3,4–6), doch verhielt er sich Paulus gegenüber loyal, so dass dieser ihn sogar in Ephesus gedrängt hatte, weiter in Korinth zu wirken (16,12).

Dem 2Kor zufolge drangen nach der Abfassung des 1Kor weitere judenchristliche Wandermissionare (2Kor 11,22) in die Gemeinde ein (11,4), die sich selber als die „wahren Apostel“ – Paulus nennt sie darum „Überapostel“ = „Superapostel“ – verstanden und Paulus seine Berufung zum Apostel durch Christus absprachen (11,5; 10,7; 11,13; 12,11). Die zum Enthusiasmus und zur Überheblichkeit gegenüber Paulus (1Kor 4,6–13) neigende Gemeinde (s.o.) wurde von den Wanderpredigern mit beeindruckenden Demonstrationen ihres Geistbesitzes (2Kor 12,12), mit geschliffener Rhetorik (11,16a), mit besonderen Offenbarungen (vgl. 12,1–6), mit Empfehlungsbriefen (3,1; 10,12.18) sowie mit ihrer Berufung darauf, Augenzeugen Jesu zu sein (5,16–17), für sich eingenommen. Zugleich wurde das Fehlen dieser „Zeichen eines Apostels“ (vgl. 12,12) bei Paulus bemängelt und so ein Keil zwischen ihn und seine Gemeinde getrieben (s. die Abb. auf S. 261 und 2Kor 10,2.10; 11,6–11; 12,12–14.19–21; 13,3). Darum musste Paulus in Korinth um die Anerkennung seines Apostolats kämpfen, damit „seine Kinder“ (6,13; 1Kor 4,14) nicht von Christus selbst entfremdet würden (2Kor 11,3–5. 13; 12,19; 2,15–16).

Im Gegensatz zur „Herrlichkeitschristologie“ (U. Schnelle, Einleitung in das NT, Göttingen 20024 S. 107) seiner Gegner – sie vermittelte den Korinthern einen „anderen Jesus“, einen „anderen Geist“ und ein „anderes Evangelium“, als sie es von Paulus „empfangen haben“ (11,4) – im Gegensatz dazu waren das Apostolat und die Verkündigung des Paulus von der „Kreuzestheologie“ geprägt (z.B. 2Kor 4,7–12; 5,15–20; s. 1Kor 1,18 bis 2,5). Während die Wandermissionare ihre Vorzüge und Fähigkeiten rühmten, rühmte sich Paulus, wenn denn schon geprahlt werden musste (2Kor 11,16–23a; 12,1.11), „seiner Schwachheit“ (12,5). Sie stand eben nicht im Gegensatz zu seinem Apostolat, wie es seine Gegner behaupteten (z.B. 10,10; 11,6), sondern gehörte wesentlich zu seinem Dienst als Apostel Christi dazu (s. die Abb. auf S. 245).

Wie Gott seine Kraft am gekreuzigten und gestorbenen Christus erwies (2Kor 13,4a), so wurde seine Kraft auch im Wirken des kranken und schwachen Paulus offenbar, wie seine Gemeindegründungen und seine Wirksamkeit trotz vielfältiger Behinderungen (4,8–10), Leiden (11,23–32! S. auch Kapitel 36,4a S. 245) und Schwachheiten (4,7; 6,4–5.8–10) offenbarten (12,7–10; 13,4; s. auch 1Kor 4,9–13): „Denn wenn er [Christus] auch gekreuzigt worden ist in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes. Und wenn wir [Paulus] auch schwach sind in ihm, so werden wir uns doch mit ihm lebendig erweisen an euch [den Korinthern] in der Kraft Gottes“ (2Kor 13,4).

c) Die korinthische Gemeinde findet zu einem harmonischen Verhältnis zu Paulus zurück

Die vor allem im „Tränenbrief“ (2Kor 10–13) bezeugte Auseinandersetzung des Paulus mit seinen Gegnern hat ihr Ziel erreicht. Nach dem „Versöhnungsbrief“ (2Kor 1–9) hat die Gemeinde sich von den „Überaposteln“ getrennt und das Paulus einst verletzende Gemeindeglied bestraft, d.h. vorübergehend von den Gemeindezusammenkünften ausgeschlossen (2Kor 2,5–9; 7,11–12; diese unter dem Einfluss der „Superapostel“ stehende Person hatte Paulus wohl in einer Gemeindeversammlung seine „Berufung zum Apostel Christi Jesu“ [z.B. 1Kor 1,1] abgesprochen; weil die Gemeinde dagegen nicht einschritt, deutete Paulus das als Zustimmung und reiste verletzt ab).

Nachdem das harmonische Verhältnis der Korinther zu ihrem Gründungsapostel erneuert war, verbrachte Paulus den Winter 55/56 n. Chr. am Ende seiner 3. Missionsreise bei seiner korinthischen Gemeinde, brachte die Sammlung für die Armen der Jerusalemer Urgemeinde zum Abschluss (Röm 15,25–28) und schrieb hier auch den Römerbrief (16,1–2: Kenchreä ist einer der beiden Häfen von Korinth).

Bibelleseplan: Brief an Philemon (Phlm 1–25)

Der zur Zeit von 1+2Kor geschriebene, kleine Philemonbrief ist ein Brief des Paulus an Philemon und dessen Hausgemeinde (Phlm 1–2) in Kolossä (Kol 4, 9.17), geschrieben im Jahre 55 n. Chr. wohl aus dem Gefängnis von Ephesus (Phlm 1.9; 1Kor 4,9; 15,32; 2Kor 1,8-10). – Der Anlass des Briefes ist folgender: Der Sklave Onesimus hat seinem Herrn Philemon einen Schaden zugefügt (Phlm 18–19) und ist aus Furcht vor Bestrafung entlaufen. Offenbar hat er Paulus, der seinen Herrn einst bekehrt hatte, in Ephesus als Fürsprecher für sich aufgesucht. Paulus hat nun Onesimus bekehrt (V. 10) und sendet ihn zu Philemon zurück, indem er sich ganz persönlich für „seinen Sohn Onesimus“ (V. 10) einsetzt, der als „geliebter Bruder“ (V. 16) wieder in die Hausgemeinschaft aufgenommen werden soll. – Weil Paulus von der Nähe der Wiederkunft Christi überzeugt ist (s. Kapitel 37.2d S. 254), ruft Paulus nicht zur allgemeinen Sklavenbefreiung auf (V. 8–11), doch erwartet er, dass der Sklaven und Herren verbindende christliche Glaube die gesellschaftlichen Schranken überwindet und Philemon dem Onesimus die Freiheit schenkt (V. 15–21).

Navigation Kursbuch für Kursmitglieder und Moderator/innen

Startseite - Kurzinfo zum Bibelkurs - Ausführlichere Information zum Bibelkurs - Inhaltsverzeichnis des Kursbuchs - Kapitel 2 - Kapitel 6 - Kapitel 7 - Kapitel 18 - Kapitel 31 - Kapitel 39 - Hermann Mahnke

Navigation Handbuch für Moderator/innen

Kursverlauf und Inhaltsverzeichnis - Treffen 4 mit den Kapiteln 6 + 7 - Überblick über Kapitel 6 +7